コロナ禍以前、イギリスに住んでいた私は、ポーランド出身の親友と様々な国を旅していた。「次はどこに行こうか?」と、薄暗いパブでgoogleマップを開き、次の旅先に思いを馳せる。私たちはロンドンを拠点に、ヨーロッパ各地はもちろん、アジア、アフリカまで、たくさん旅をした。その中で、自分の価値観を変えた出会いがある。

初めてのアフリカ大陸、初めてのモロッコ

ロンドンから3時間弱という近さと、航空券の安さに惹かれ、検索サイトの上位に躍り出たモロッコへの片道航空券を購入した。行きだけ予約し、あとは目的もなく放浪するのが私たちのスタイル。今回もしばらく都市部で観光でもしてのんびり過ごそうよ、とワクワクした気持ちで飛行機に乗り込んだ。

しかし、マラケシュ到着後、しつこく付きまとう客引きや、盗難、都市の喧騒にすっかりまいってしまっていた。そこで、BBCの番組でみた砂漠を思い出し、面白そうだし、行ってみよう!と気軽な気持ちでサハラ砂漠を目指すことにした。

サハラ砂漠への旅

マラケシュからサハラ砂漠へは、主にザゴラ、アガフェイ、メルズーガという町を経由することになる。

私たちはマラケシュからメルズーガを経由し、目的地へ入ることにした。「砂漠ツアー」は複数の旅行会社が実施しており、マラケシュ市内でツアーガイドと思われるスタッフがバックパックを担いだ旅人に次々と声をかけていた。ラクダに乗って砂漠を探検、一夜を過ごすという旅人に人気の旅路らしい。

モロッコは様々な民族が混在する国であるが、先住民のベルベル人の実際の暮らしを訪ねることができる興味深いツアーでもある。

交渉上手の友人の手柄で、マラケシュ市内で最安値と思われる価格でのツアーアレンジに成功。翌日早朝、他の参加者と共に、メルズーガへ向かう1時間遅れのバスに乗り込んだ。ツアー参加者のほとんどは白人であり、私は唯一のアジア人だった。

バスツアーはマラケシュから、世界遺産アイト・ベン・ハドゥやトドゥラ峡谷などの観光地を経由し、山奥のリアドに1泊し、メルズーガへ向かうというもの。最初は盛り上がっていたものの、寒いし、遠いし、思っていた以上に過酷な道のり。道中何度も「帰りたい」と話していたね、なんて今では2人の思い出話となっている。

世界遺産アイト・ベン・ハドゥ。グラディエーター等の映画ロケ地にもなっている。

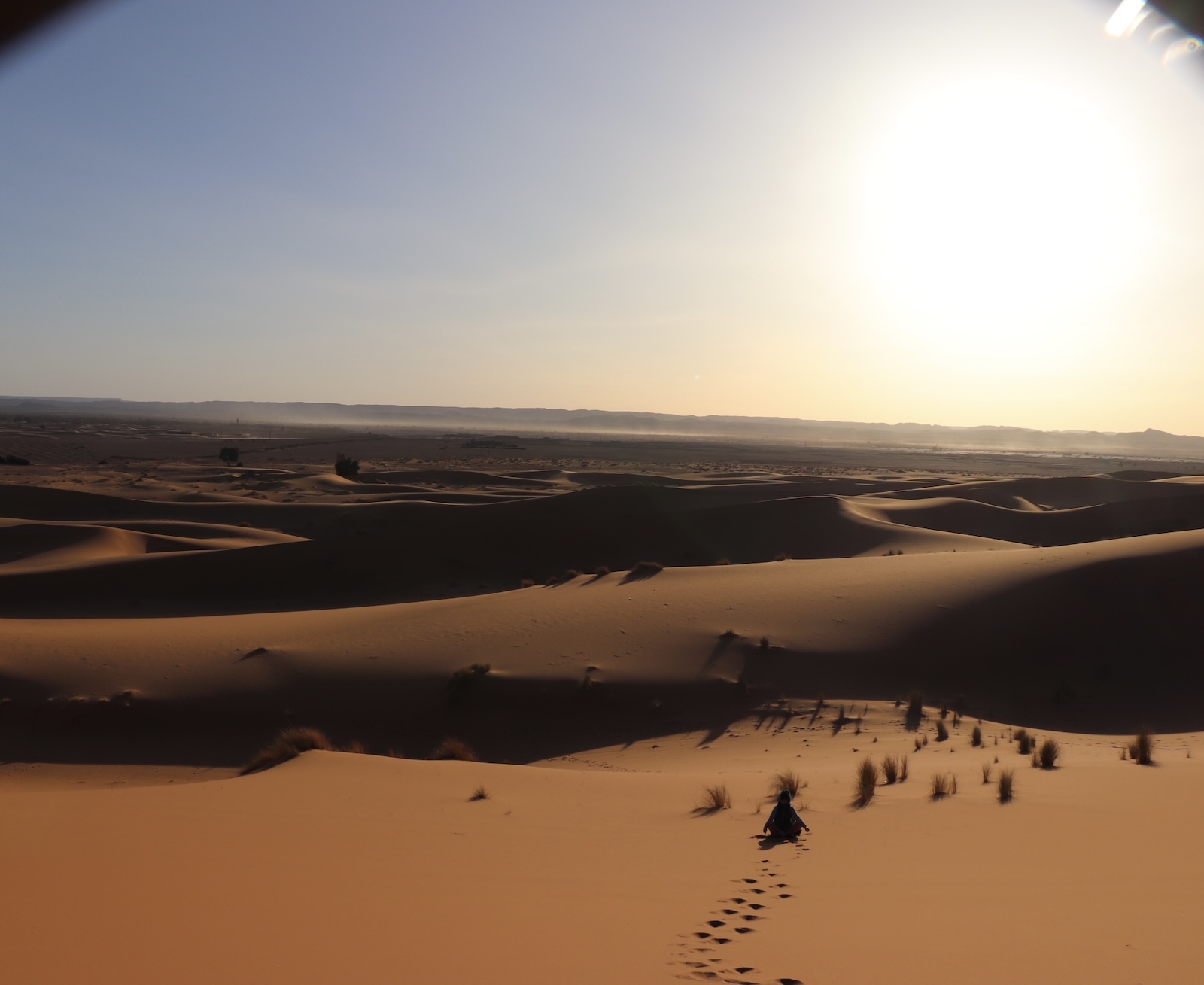

砂漠を渡る

サハラ砂漠へ到着後は、あまりにも非日常な光景に、思わず言葉を失い、道中の疲れも吹き飛んだ。

現地のベルベル人のアテンドで、1人1人割り当てられたラクダの背中に乗る。ターバンを巻いてもらい、灼熱の太陽が照りつける中、全身砂だらけになりながら、砂漠を進んだ。砂漠横断ツアーの途中もアクティビティが満載で、参加者のヨーロッパ人の歓声が響いていた。

夜になると、壮大な星空が私たちを出迎えてくれた。一面の星空は照明のように明るく、言葉が出ないほどの美しさ。その下で焚き火を囲み、各地の旅人と交流する時間は、ありふれた言葉で言えば、非常に贅沢な時間だった。ベルベル人とツアー参加者みんなで歌ったり、太鼓を叩いたりと、宴は深夜まで続いた。

相方はすでに眠りについており、参加者の数名と私だけが星空の下で黄昏ている状態だった。

満点の星空の下で

ぼうっと1人で焚き火を見つめている時に、同い年くらいか、少し年下に見える若いベルベル人に、シーシャに誘われた。「お前はどこからきたのか?チャイナ?」

今回のツアー参加者、唯一のアジア系の私が珍しかったのだろう。「日本」「東の極東の、島だよ。」と答えた。

「そうか、日本か。」

私が頷くと、彼はこう言った。

「お前は旅ができて幸せだな。羨ましいよ。自分たちは、観光客を受け入れては、見送るばかりなんだ。ずっとここで人生を過ごしているんだ。いつか、この国の外を見てみたいよ。」

この時のことははっきり覚えているが、突然の言葉に返す言葉が見つからなかった。

この場所がこの人の世界の全てなんだ。

育った場所を離れることができず、外の世界を知ることもできない状況。同じ年くらいなのに、私とは全然違う生き方をしている。

「日本はどんな国なんだ?話してくれ」彼は楽しそうに尋ねた。シーシャを楽しみながら、仲間を紹介してくれた。みんな、日本からきたアジア人に興味津々で、にこやかに話しかけてくれ、また、砂漠の生活についても教えてくれた。皆、一様に他の世界にも行ってみたいな、と呟いていた。

美味しいお茶とシーシャでもてなしてくれた

私は、毎週末旅をして、特に深く考えずに楽しみ、次はどこに行こうか考えることが当たり前だと思っていた。そして、「日本」から来たのに自分の国のことをあまりにも知らないことを恥ずかしく思った。

この晩の出来事は、彼らにとっては、日々やってくる旅人との何気ない雑談のひとつだったかもしれない。しかし、私にとって、自分にとっての「当たり前」や「人生の定義」が揺らいだ瞬間だったと思う。

その後すぐ、パンデミックで、世界と日本が遠く感じられることとなる。

彼の言葉が忘れられず、私は自分の国についてもっと詳しく知る必要があると痛感し、帰国後は国内各地を巡った。

当たり前、なんてない

今、再びロンドンで、イギリス生活を再開している。

もしいつか、またあの時の彼に会うことができたら、自分の国のことを誇りを持って伝えることができるように努力していこうと思う。「当たり前」だと思うことは実はそうではなく、とても脆いものであること。そして、旅することができることの幸せを忘れないように生きていきたい。

All photos by Reina.S