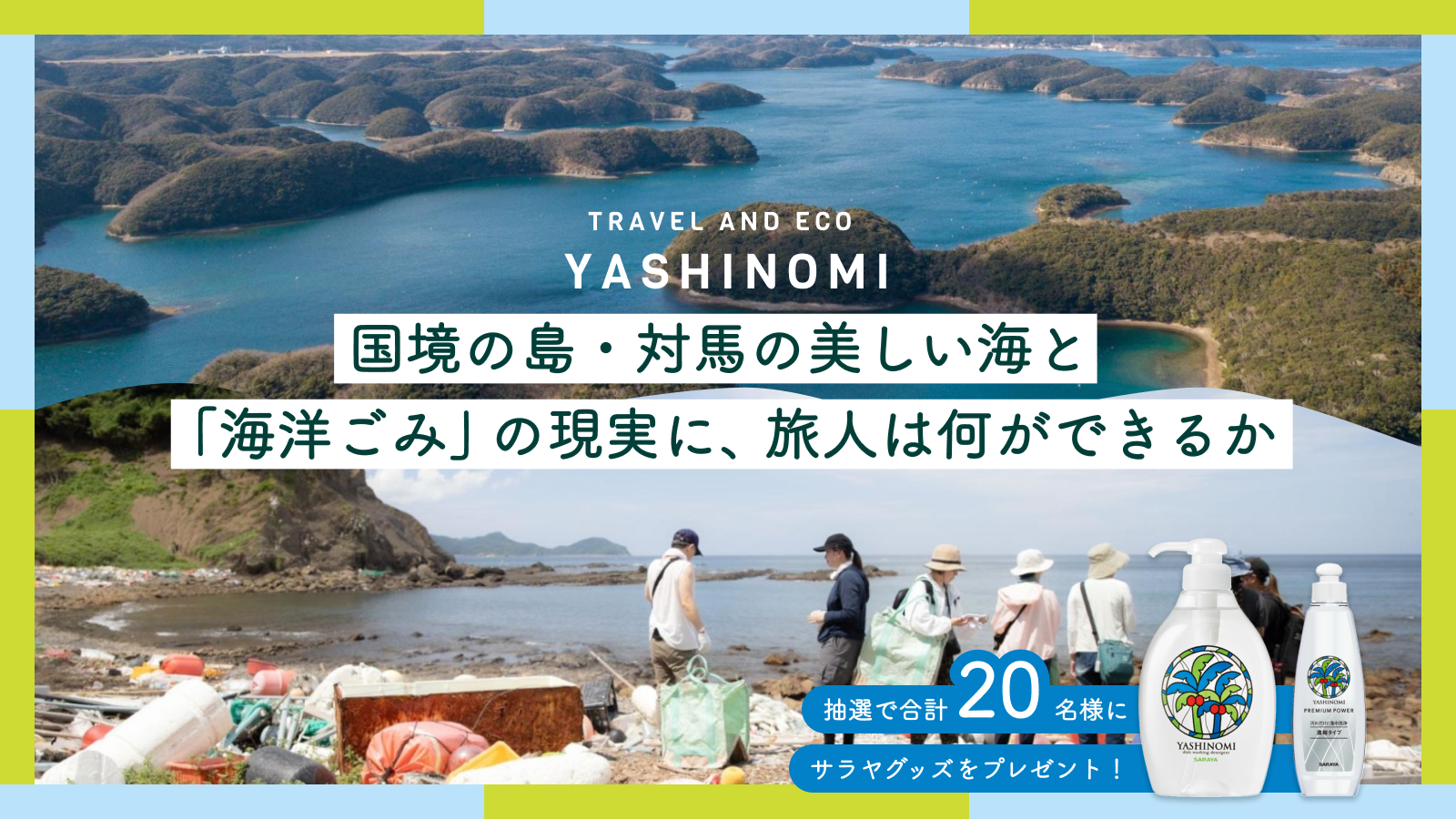

緑豊かな茶畑がどこまでも広がる丘陵地帯と、その合間を緩やかに走る列車、通称「紅茶鉄道」。

そんな美しい風景が見られるのは、セイロンティーの生産地であるスリランカだ。

今年の9月に夫婦でスリランカを旅した僕は、セイロンティーの本場で美しい景色と美味しい紅茶をたっぷり堪能してやろうと考えていた。

車窓から見える紅茶畑

車窓から見える紅茶畑

ところが到着して間もなく、僕は思いもよらぬ事実を知る。

“スリランカには「幻のコーヒー」と呼ばれる稀少なコーヒーがある”

その話に、僕の心は湧き立った。

なぜなら、僕は紅茶も好きだが、それ以上に無類のコーヒー好きで、海外に行く際にはその国のコーヒーを飲み比べ、研究するほどのマニアであるからだった。

夫婦でスリランカを巡るのが一番の目的ではあったが、知ってしまった以上、その「幻のコーヒー」とやらを飲まずに帰るわけにはいかない。

こうして僕は、スリランカでの1ヶ月の旅の中で、幻のコーヒーを探し求めることになる。

「幻のコーヒー」とは?

そもそも、「幻のコーヒー」とは何か。

その正体は、スリランカの歴史から紐解いていく必要がある。

17世紀、スリランカを植民地支配していたオランダが、その豊かな土壌に目をつけてコーヒー栽培を開始する。

19世紀になると、イギリスがスリランカを統治し、コーヒー事業を軌道に乗せることに成功。

その規模はどんどん拡大し、スリランカは世界第3位のコーヒー生産国となる。芳醇な香りと豊かな苦みを持つ味わい深いそのコーヒーは、当時のスリランカの呼び名であったセイロン島から、「セイロンコーヒー」としてその名を世界に知らしめた。

しかし、その成功も長くは続かない。

1867年頃、「さび病」という病害が島全土を襲ったのだ。

これによりコーヒーの木が壊滅的な被害を受け、生産量は激減。スリランカのコーヒー産業は衰退し、多くの農園が放棄されることに……。

その後、荒廃したコーヒー農園を買い取り、紅茶の栽培を始めたのが、イギリスのリプトン氏。あの紅茶ブランド「リプトン」の創始者だ。

この紅茶産業が上手くいき、スリランカは紅茶大国として新たな地位を確立する。人々はコーヒーに代わり、紅茶を日常的に愛飲するようになり、高地に広がる美しい紅茶畑はスリランカを代表する風景となった。

一方で、すっかり影をひそめてしまったセイロンコーヒー。

現在ではコーヒーは一部の地域でのみ栽培され、流通量も紅茶に比べてかなり少ない。スリランカの人々にとって一般的なものではなくなり、稀少な存在となってしまったのだ。

これが「幻のコーヒー」の正体である。

しかし、「稀少」ということは、けっして「滅びた」わけではないということ。セイロンコーヒーは、この国のどこかでひっそりと息づいているのだ。

「幻のコーヒー」に出会える可能性はゼロではない。

その事実を希望に、僕の探究の旅は始まった。

スリランカの歴史を物語る世界遺産・シギリヤロック

スリランカの歴史を物語る世界遺産・シギリヤロック

グラスの底に残る粉

初めに訪れた街は、海沿いの街・ニゴンボ。

意外にも、僕はここで早速セイロンコーヒーに出会ってしまった。

出会ったのは「Island Tea Co & Ceylon Coffee Club」というカフェ。

ここはコーヒーをメインとしたお店で、種類も充実している。使われている豆は、スリランカ産。つまりセイロンコーヒーだった。

「幻のコーヒー」と言うぐらいだから、簡単には見つけられないと思っていたが、あっさり見つけてしまった。

ニゴンボのカフェで飲んだアイスコーヒー

ニゴンボのカフェで飲んだアイスコーヒー

少々拍子抜けしながらも、アイスコーヒーを注文する。だが、運ばれてきたその一杯を口に含んだ瞬間、違和感が走った。

「……ジャリジャリしている。」

最初は気のせいかと思ったが、何度口に運んでも、その感触は変わらない。味は美味しいのだが、舌に残る粉っぽさがどうしても気になってしまう。

最後まで飲み終えグラスを覗きこむと、底にコーヒーの粉が固まっていた。

通常、コーヒーは豆を砕いて粉にしたものを、フィルターを通して抽出する。粉はお湯や水に溶けないからだ。スリランカのコーヒーはフィルターを通さず、粉に直接お湯を注いで作っているのでは……?

ポットで入れるホットコーヒー。粉が混じっているのが見える

ポットで入れるホットコーヒー。粉が混じっているのが見える

その後、訪れた街のどこのレストランでも、粉っぽいコーヒーが出てきた。

これはどういうことだろうか?

もしかしたら、紅茶と比べてコーヒーの馴染みが薄いスリランカでは、コーヒーの正しい淹れ方が浸透していないのではないだろうか。

いや、今はネットで検索すれば簡単にコーヒーの淹れ方を調べることができるし、コーヒーを扱うお店ならさすがに知らないということはないだろう。

では、なぜ、粉が残るのか?

スリランカのコーヒーはどんな粉を使い、どんな淹れ方をしているのだろうか…?

そんな謎を残したまま、僕の旅は続く。

・名称:Island Tea Co & Ceylon Coffee Club

・住所:28 Poruthota Road,Negombo,Srilanka

・地図:

・営業時間:8:00-22:00

・電話番号:+94 76 686 8188

農園での出会い

旅の中盤、高地を走る列車「紅茶鉄道」に乗り、エッラという町へ向かった。

列車の車窓から見える広大で豊かな茶畑を眺めながら、僕は「この国でコーヒーに期待すること自体が間違いなのかもなぁ」なんてことを考えていた。

美しいその景色から、スリランカの人々が自国の紅茶に誇りを強く抱いていることが感じられたからだ。

やはりここは、コーヒーではなく紅茶の国。とりあえずセイロンコーヒーには出会えたし、探究はもうそれでよしとするか……。

車窓からの風景

車窓からの風景

そんなことに思いを巡らせていたら、辿り着いたエッラ。

山間部に位置するこの町では、紅茶工場や茶園の見学ツアーが盛んだった。

せっかく来たからには、紅茶を栽培している現場を見てみたいと思い、「Ella Organic Tea Garden」という茶園の見学ツアーに参加することにした。

到着すると、早速オーナーであるご主人が丁寧に案内をしてくれた。

ここは家族経営の小さな茶園で、工場のような大きな機械を使わずに、手作業や有機栽培にこだわっているとのこと。育てている作物は紅茶だけではなく、フルーツやスパイス、コーヒーなど、多岐に渡る。様々な作物を一緒に育てることで、互いにいい影響を及ぼし合い、農薬に頼る必要がなくなるということらしかった。

紅茶と一緒にコーヒーを育てている……。ここでコーヒーについての話が聞けるかもしれない!

半ば諦めムードであったコーヒー探求の熱が再燃した。

農園で育てているコーヒーチェリー

農園で育てているコーヒーチェリー

茶園をぐるりと案内してもらったあとは、紅茶の試飲をさせてもらい、その後にコーヒーの試飲もさせてもらった。

出されたのは、やはり粉に直接お湯を注ぐ、ジャリジャリとしたコーヒー。

またか、と思って飲んでみると、これがびっくり。

どっしりとした苦味の中に、程よい甘さがあり、本当に美味しかった。

手作業、有機栽培にこだわり、オーナーが丹精込めて作ったコーヒー。美味しくないわけがない。

僕がずっと訝しんでいた粉っぽささえ、どこかクセになり、「これはこれであり」と思わされる一杯だった。

僕はずっと抱いていた疑問を、オーナーに訊いてみた。

「スリランカでは、なぜ粉をフィルターで濾さず、直接お湯を注ぐのですか?」

オーナーは少し間を置いてから、

「そういう文化だから」

と答えた。

僕は一瞬呆気に取られ、言葉が出なかった。

その回答は淡白なようで、旅の本質を突いていたからだ。

これぞスリランカスタイル、粉が浮かぶコーヒー

これぞスリランカスタイル、粉が浮かぶコーヒー

僕はずっとスリランカの人は間違った淹れ方をしていると思い込んでいた。しかしそれは間違いではなく、文化の違いに過ぎなかったのだ。

異国に行けば、日本での当たり前が当たり前ではない。そんな旅の基本であり、大切なことを僕は忘れていた。

後に調べてわかったことなのだが、アジア圏の多くの国では、粉にお湯を直接注ぐ淹れ方が主流なのだそう。コーヒーの淹れ方は国や地域によって異なる。どれが正しくて、どれが間違っているということはない。

そう、まさに文化の違いだ。

この気付きはコーヒーの研究に留まらず、異文化の理解や視野を広く持つことという、旅、そして人生において大事なことを僕に再認識させてくれた。

・名称:Ella Organic Tea Garden

・住所:Kitelella Rd,Ella 90090,Srilanka

・地図:

・営業時間:9:00-13:00/14:00-18:00

・電話番号:+94711344503

コーヒーに情熱を注ぐ人々

旅の終盤では、ゴールという町を訪れた。

ここはポルトガル、オランダ、イギリスに植民地支配を受けた歴史があり、旧市街地にはヨーロッパとアジアの文化が混ざり合った独特の空気が流れている。

西洋風のおしゃれなカフェも多かったが、その中で特に素敵な「Coco And Date」という名のお店と出会った。

店内はこぢんまりとしていたが、コーヒーのメニューが豊富で、店内の雰囲気もよく、店員さんがフレンドリーだった。

この店で、僕は珍しいトルココーヒーを注文してみた。

不思議な器具を使って入れるトルココーヒー

不思議な器具を使って入れるトルココーヒー

独特の味と香りを楽しみながら飲んでいると、店員の男性が声をかけてくれた。

初めは他愛もない雑談をしていたが、僕が「コーヒーが好きで、スリランカのコーヒーにも興味がある」ということを伝えると、彼はとても喜んでくれて、コーヒーについて熱く語ってくれた。

“今では「幻のコーヒー」なんて呼ばれるようになってしまったセイロンコーヒー。だけど、今でもこのスリランカの大地にその文化は残っている。

スリランカのコーヒーは世界に誇れる味で、決して途絶えさせてはいけないものだ。今は政府や企業が農園と協力して、セイロンコーヒーの生産を推進するプロジェクトなんかも各地で起こっている。

自分にもコーヒー農園を経営している友人がいて、彼と一緒にコーヒー事業を広げていきたいと思っている。”

そんな話をしてくれた。

なんて素晴らしい話なのだろうか。

今や「幻のコーヒー」と呼ばれ、その存在を紅茶の影に潜めてしまったセイロンコーヒーだったが、コーヒーを愛する人々の情熱によって、再び復活し始めている。

これはすごいことだ。本当にかっこいい……!感銘を受けた僕は、彼に話をしてくれたことへのお礼と、セイロンコーヒーの発展を祈っていることを伝え、店を後にした。

その頃には僕は、スリランカのコーヒーはもちろん、スリランカという国そのものが大好きになっていた。

・名称:Coco And Date

・住所:53/1 Church St,Galle 80000,Srilanka

・地図:

・営業時間:8:00-20:00

・定休日:日曜日

・電話番号:+94711346460

「幻のコーヒー」が教えてくれたこと

スリランカの旅も終わりに近づく頃。

空港のカフェでセイロンコーヒーを飲みながら、僕はこの旅路を振り返っていた。

初めは戸惑い、「間違っている」とさえ思った粉っぽいコーヒー。

その正体は、エッラの農園のオーナーが語ってくれた「文化」そのものだった。

また、旅の序盤で早くも出会ってしまったことに「少々拍子抜けした」なんて思っていたが、それは当たり前のことではなかった。

その背景には、ゴールのお店の店員が教えてくれたように、「幻のコーヒー」を復活させるために情熱を注ぐ人々の姿があったのだ。

異なる文化の違いを受け入れ、尊重することの大切さ。

自国の歴史や文化を誇りに思い、未来に向けて奮闘する人々がいること。

セイロンコーヒーが僕に教えてくれたのは、そんな深い学びだった。

それはこれからのコーヒー研究、そして僕自身の生き方に影響を与えてくれるものになるだろう。

もし、この記事を読んでセイロンコーヒー(幻のコーヒー)に興味を持ったなら、ぜひスリランカに足を運び、現地で飲んでみてほしい。

その一杯には、セイロンコーヒーが辿った歴史と、受け継がれてきた文化、そして人々の情熱が生む豊かな味わいがきっと感じられるはずだから。

ゴールの海に沈む夕日

ゴールの海に沈む夕日

All photos by Satofumi Kimura