登った人にしか見られない!山頂の絶景が醍醐味

そしてスタートから約4時間ほどで、一つ目の「火打山」山頂へ。今回の山旅、火打山までの往復の距離は17キロメートルと、総行程25キロメートルのうち約7割を占めます。しかし、長い山行だからこそ、その歩行時間と景色変化がストーリーと化し、より登山=旅としての情緒を高めてくれるのです。

さて、先ほど触れた「天狗の庭」から先は、神々しい山容が眼前にそびえ、高山ならではのダイナミックな風景を味わえるクライマックス。稜線を進むにつれ、徐々に遮るものがなくなり、360度の絶景が待っています。

北アルプス主脈・白馬連峰に日本海の大海原。対面には荒涼な活火山「新潟焼山」の山容が見事です。見下ろせば燃えるような鮮やかな紅葉も展開し、まさに山頂に相応しいパノラマでした。

“山に登った人にしか見られない景色がある”これこそ登山の原初的なモチベーションと言えます。そして、その山ならではの風景を求めて、足繁く山へ通っているうちに自然と、自分ならではの風景写真のノウハウや、画角探しのスキルが鍛えられるようになりました。

鮮やかな山岳風景から、モノトーンの世界へ

さあ火打山のあとは、次なる妙高山へ向かいます。笹ヶ峰登山口から火打山までは約8.5キロメートル。まだ下山まで15キロメートル以上も歩くなんて考えたくもない、エクストリームな内容へと移行していきます。

残りのうち、鍵になってくるのは黒沢池ヒュッテから妙高山までの区間。なかなかハードな谷地形のトラバースと、山頂までの急登が待ち受けます。日が短い晩秋、日が暮れる時間も考えて、ある程度ペース配分も考えなければなりません。

※トラバース: 登山用語で、斜面を横方向に横断すること。

写真を撮る時間も限られますが、旅の軌跡はしっかりと。これまで山旅で培ってきた適応力がここで生きてきました。

中腹の峠「大倉乗越」では、霞纏う荘厳な妙高山の山容を望む。

深い谷を経て、急激な登り。心折られるほどきつい傾斜と荒れた岩道をなんとか進めば、現れる雪。さあ世界が変わる!

奇岩連なる山頂へ到着。雲が出てきて視界は不明瞭だったものの、ただひたすら不思議な雰囲気を醸す山頂を味わいました。

天気が下り坂になり、鮮やかな風景は見られなくなった一方で、逆に山の裏の顔と言える”モノトーンの世界”を味わうことができました。山旅においては、天候変化も重要なファクターになります。

クレイジーな山旅の感動と記憶を残す写真

2座目の妙高山を無事に登頂できたものの、タイムリミットは迫っています。日没まで2時間を切っているものの、残りは約7キロメートル。普通に考えれば、下山している最中に夜を迎えます。ライトは持参しているものの、日があるうちに極力距離を稼がなければなりません。

必然的にペースが上がります。しかしながら同行していた私の友人は下山が苦手。それでも私は、ひたすら先行し、彼と差を作ることを意識しました。彼が少しでもペースを上げられるように発破をかけ、少しでも歩行スピードを上げる作戦に出たのです。

リスクを伴う登山で、このように精神的に追い込むことはあまり良いことではありません。しかし、彼は必ずついてくる。そう信じて脇目も振らずに下りました。そして、その作戦が無事に成功したのです。

登山前半のキーポイントである「十三曲がり」で、日没間際の時間を迎えました。十三曲がりは最初にも言及したように、急登区間。視界がなくなると、怪我を負うリスクが格段に上がります。

明るいうちにここを越えられることに安堵し、鮮やかな紅葉に重なる夕陽に見惚れました。

麓のブナ樹林を歩くときにはもう真っ暗。写真は撮らずに一心不乱で登山口のゲートを目指しました。そして無事にゲートに着いたときには、感無量!全体時間12時間、総距離25キロメートルの山旅を踏破できました。

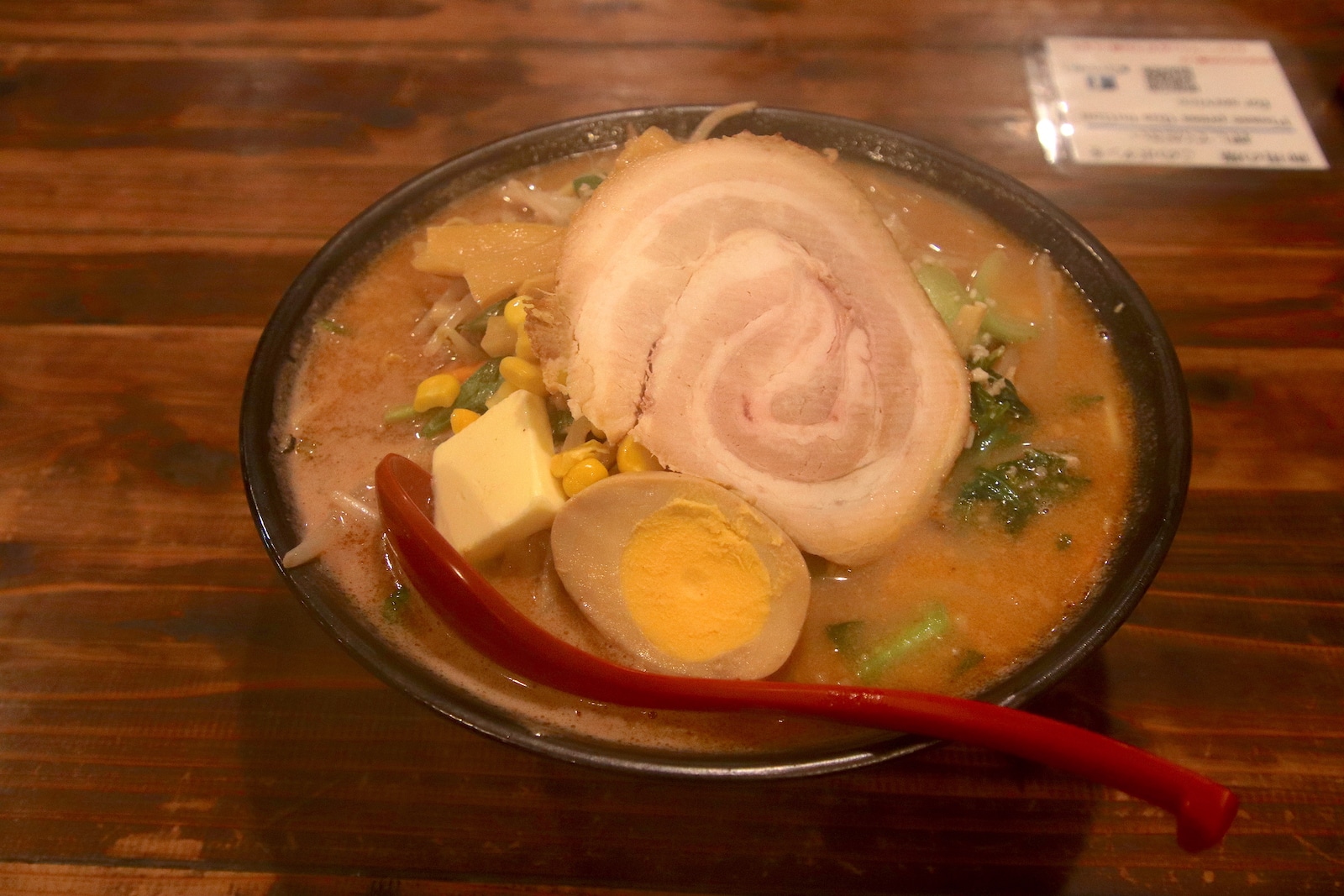

下山した後、信濃町で食べた大盛り味噌ラーメンの有り難さといったら……!今でも、その時の幸福感が忘れられません!

出会える未知の世界と風景、達成感で満たされる山旅

今回は私が2020年の10月に挑戦した山旅について紹介してみました。

いささかハードルの高い登山。体力が必要なのはもちろんのこと、限られた時間の中で写真をたくさん撮りたければ、足でその時間を確保しなくてはいけないし、マニュアル設定に時間をかけない適応力も求められます。

しかしながら、ある程度その点を解消できれば、ひたすらに非日常で好奇心がかきたてられて止まない冒険が待っています。

海外旅行が難しい昨今。しかしそうでなくても、海外旅行は誰もがパッと行けるものではありません。だからこそ、私はこうしたクレイジーな山旅をおすすめします。

スキルと装備さえ揃えれば、名古屋からたった1日で、時間もお金もかけずに、今回紹介したような旅に出かけることができます。山地が国土の3分の2を占める日本では、山旅には無限の可能性があるのです。

All photos by Yuhei Tonosho