「南国土佐の情熱が舞う」

8月初め、踊り子たちの情熱と鳴子の爽快な響き、そして澄んだ静けさを求め私は日本の中心から西へと向かった。

美しい自然に囲まれた四万十市に滞在し、日本の誇るべき文化・高知よさこいに触れる旅。

この場所には、都会で空を探しながら生きる私が渇望していたものが全てあるように感じた。

新鮮な空気、澄んだ水の音、境のない空、目に見える程の人々の熱気、そして今日もいい日だったねと言いながら眠りにつくことのできる幸せ。

数えきれないなんてことのない日常の大切さを私は久しぶりに地方を訪れて再認識した。

高知よさこい祭りとは?そもそもよさこいって何?

日本を代表する夏祭りのひとつ、高知よさこい祭りをご存知だろうか。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

この祭りは毎年下記の日程で、南国土佐に190チーム約1万8000人の踊り子たちが日本中、世界中から集い、華やかにそして壮麗に高知市内を舞う。

8月10,11日 本祭

8月12日 後夜祭、全国大会

今や国内外問わず、世界中に広がりをみせるよさこい。この発祥の地が何を隠そうここ、高知県なのだ。

私も1年間生活をしていたカナダでよさこいに出会い、バンクーバーやアメリカのサンフランシスコで演舞をしてきた。日本の文化が遠く海を渡った地でも受け入れられていることを肌で感じ、心から感激したことを鮮明に覚えている。

演舞後にわざわざ私たちに駆け寄り「さっきのダンスとっても良かったよ!」と声をかけられたことも多くあった。見てくれている人たちの表情やノリノリな動きから、いつも私自身が元気をもらっていた愛おしい時間。

魅力を知った私は、本場の祭りも見てみたい!歌詞に出てくる「高知の城下」とはどんな場所なんだろう?と、よさこいの歴史、そして秘められたパワーを探るべく今回の旅を決行した。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

そもそもよさこいとは、さかのぼること約75年。戦後の不況により失われた人々の活気を取り戻すために、高知県高知市で誕生した。言葉の意は土佐弁で「夜さ来い」からだとされている。祭りは1954年に記念すべき第1回目が行われ、今年で72回目を迎えた。

高知市内複数の場所が会場となり、まさに街全体が熱気と圧倒的な一体感に包まれる。

引用元:http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/venue/

引用元:http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/venue/

ただしこの祭りには、注意すべき点がある。

踊り子だけで約1万8,000人、さらに観客は数十万人にのぼるため、期間中高知市内のホテルはどこも満室となり、飛行機や高速バスも予約サイトには完売の文字がずらりと並ぶのだ。来年以降よさこいの魅力を現地で堪能したい方は、早めの予約がおすすめ。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

鳴子、衣装、音楽、そして踊り子を先導し音楽が流れる地方車。これらが合わさりひとつして同じものはなく美しい演舞が生み出される。

高知城や帯屋町、はりまや橋など高知県を代表するスポットを背に舞う踊り子たちの汗からはこれまでの努力が感じられるはず。

商店街の長い通りを前進してくる姿は圧巻の景色、これぞまさに日本の夏を感じさせる空間だった。

日本最後の清流、四万十川

祭りを目的としたこの旅にはもうひとつ心待ちにしていたことがあった。それは高知市内から車で約2時間、さらに南西へと進んだ四万十市に住む友人の元を訪ね、大自然を満喫すること。

豊かな生態系をもつ四万十川が太平洋へとゆっくり流れるこの場所には、手付かずの自然が多く残っている。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

5日間、川や山、海でとことん遊んだ。特別有名な観光スポットではなく、自然そのものの場所。

贅沢に四万十川で川サウナをしたり、ハイキングをしたり、ここに住む方にお世話になり初めての釣りにもチャレンジしてみた。

高知県の太平洋側は黒潮が流れているため、釣り好きにはたまらないエリアとして知られている。特に室戸岬や足摺岬の周辺は有名で、鰹、ブリ、真鯛やイサキなど季節により釣れる魚も異なり1年を通じて釣りを楽しむことができる。

なかでも特に心に残っているのは川の上流まで車を走らせたときのこと。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

川岸に降りると、そこには美しい川とともに開けた空間が広がっていた。太陽の光に照らされて、水面はガラスのように輝いており、私たち以外には誰もおらず、目に映るものも、耳に届く音も、すべてが自然のものだった。

携帯は濡れてしまわぬよう岩の上に置きしばらくの間、絶景と自然の音を満喫した。これは機械音にあふれた日常とはまったく異なる、まさに私が求めていた時間だった。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

特別なことはなにもしていない。ただ川に入っていただけ。それだけで、心も頭は驚くほどすっきり。自然の持つ力を改めて感じることができた。

土佐に生まれ世界を伝えた国際人、ジョン万次郎

四国最南端、土佐清水市には日本の歴史上はじめて地球を巡った人物の資料館がある。

彼の名はジョン万次郎。

今や知らない人はいない、国民的キャラクター「アンパンマン」の生みの親・やなせたかしや近年の朝ドラでも話題となった日本植物学の父・牧野富太郎、日本を近代化へ導いた土佐藩出身の志士、坂本龍馬らと並び高知県を代表する偉人である。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

小学生のころ、読書感想文の題材に選ぶほど歴史上の人物の中でも特に好きだった私にとっては念願の場所だった。

貧しい漁師の家に生まれ、14歳の誕生日に土佐沖から漁へと出た万次郎。しかし不運なことに嵐に見舞われ船が漂流。日本人として初めてアメリカ大陸に上陸し、そのまま青年期を過ごすことに。彼がまた土佐の地を踏むことになるのはなんと10年後となった。

資料館では彼がどんな世界を見てきたのか、そして幕末の日本にどんな影響を与えたのか。わかりすく丁寧な解説と共に彼の人生を覗くことができる。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

また、資料館の裏側からは海を一望することができるため184年前のあの日、彼も同じ景色を見ていたのかと思うととても胸が熱くなった。

・名称: ジョン万次郎資料館

・住所: 〒787-0337 高知県土佐清水市養老303

・地図:

・アクセス: 土佐くろしお鉄道中村駅より車で約45分または土佐くろしお鉄道中村駅より高知西南交通「足摺岬」行きバスで約55分、バス停「清水プラザパル前」にて「宿毛」行きのバスに乗り換え後約5分、バス停「養老」下車、徒歩約5分

・営業時間: 毎日8時30分〜17時(最終入館16時30分)

・定休日: なし

・電話番号: 0880-82-3155

・料金: 大人440円・小中学生220円(団体,福祉割引あり)

・所要時間: 約1時間

・公式サイトURL:https://www.johnmung.info/

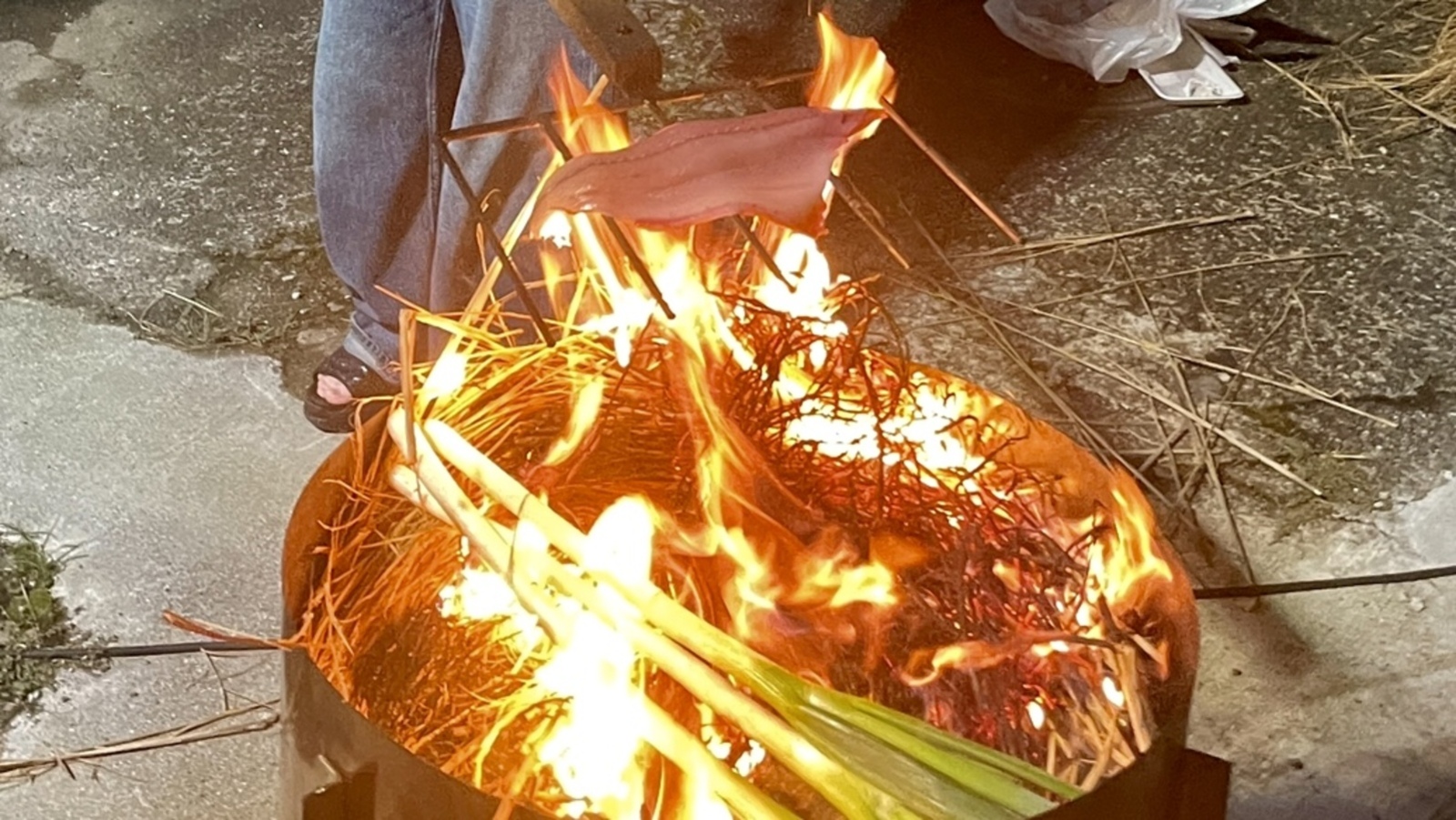

高知といえば外せない!鰹の藁焼き

大自然を満喫し、偉人の歴史に触れる。ただ、もうひとつ忘れてはいけないのが魅力たっぷり高知県の「食」である。代表する料理のひとつと言えば、鰹の藁焼き。

ご近所さんの庭には、なんと藁焼き台が置いてあった。せっかくなので、藁焼き体験をさせてもらうことに。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

鰹は地元のスーパーで、隣町・宿毛産のものを選んだ。四国最西端に位置する宿毛市は別名「魚のゆりかご」とも呼ばれ、宿毛湾では鰹をはじめ種類豊富な魚が水揚げされる。

藁の中には長ネギを仕込み、友人の指示に従い表面だけを炙ること数分。香ばしい香りと共に凄まじい勢いで燃える炎と戦った。

塩だけをふって味わう「塩たたき」は、高知ならではの食べ方。シンプルな味付けが鰹の旨みを引き出し土佐の日本酒との組み合わせはもう抜群で、他の場所では食べられないと思ってしまうほどの美味しさだった。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

高知県内では藁焼き体験ができるお店も多く存在する。食べて美味しいはもちろん、藁焼き体験も素敵な旅の思い出になること間違いなし!

心に触れる夏の旅

この旅最後の晩餐はご近所さんと共に。突然お邪魔したにも関わらず、地元の方達は本当にあたたく迎え入れてくれた。

photo by Tsumugi Azumaya

photo by Tsumugi Azumaya

美味しいご飯とお酒を楽しみ、食卓を囲んで笑い合う。

とてもシンプルなことなのに、なんだか久しぶりの感覚だった。

今の暮らしは、大都会。少し歩けばいくつものコンビニや商業施設が並び、娯楽にあふれる街に数えきれない人々が生きている。もれなく私もそのひとり。

不便はないが、この時の食卓ほどあたたかい場所を見つけることは容易ではない。

なんてことのない瞬間が、どれほど心を豊かにしてくれるのか。

人工的な光が少し眩しくなったときには、ぜひ高知県に遊びに来てみてはいかがだろうか。

地元の人の温かさに触れ、日常に転がる幸せを思い出させてくれたかけがえのない夏の旅だった。