旅とはなんだろうか。

観光地をめぐること、非日常を楽しむこと、あるいは新しい自分を探すこと。

きっと人の数だけ答えがある。

私にとって旅とは「五感で味わい、体感しながら世界や自分とつながる時間」。歩くことでしか見つけられない風景や、人との偶然の出会い。香りや音、味わいに触れるたびに「いまここで生きていること」を実感し、その一瞬が旅の思い出、そして日常で生きていく力になる。

旅で好きな瞬間、思い出から「私が愛する旅のスタイル」を振り返ってみた。

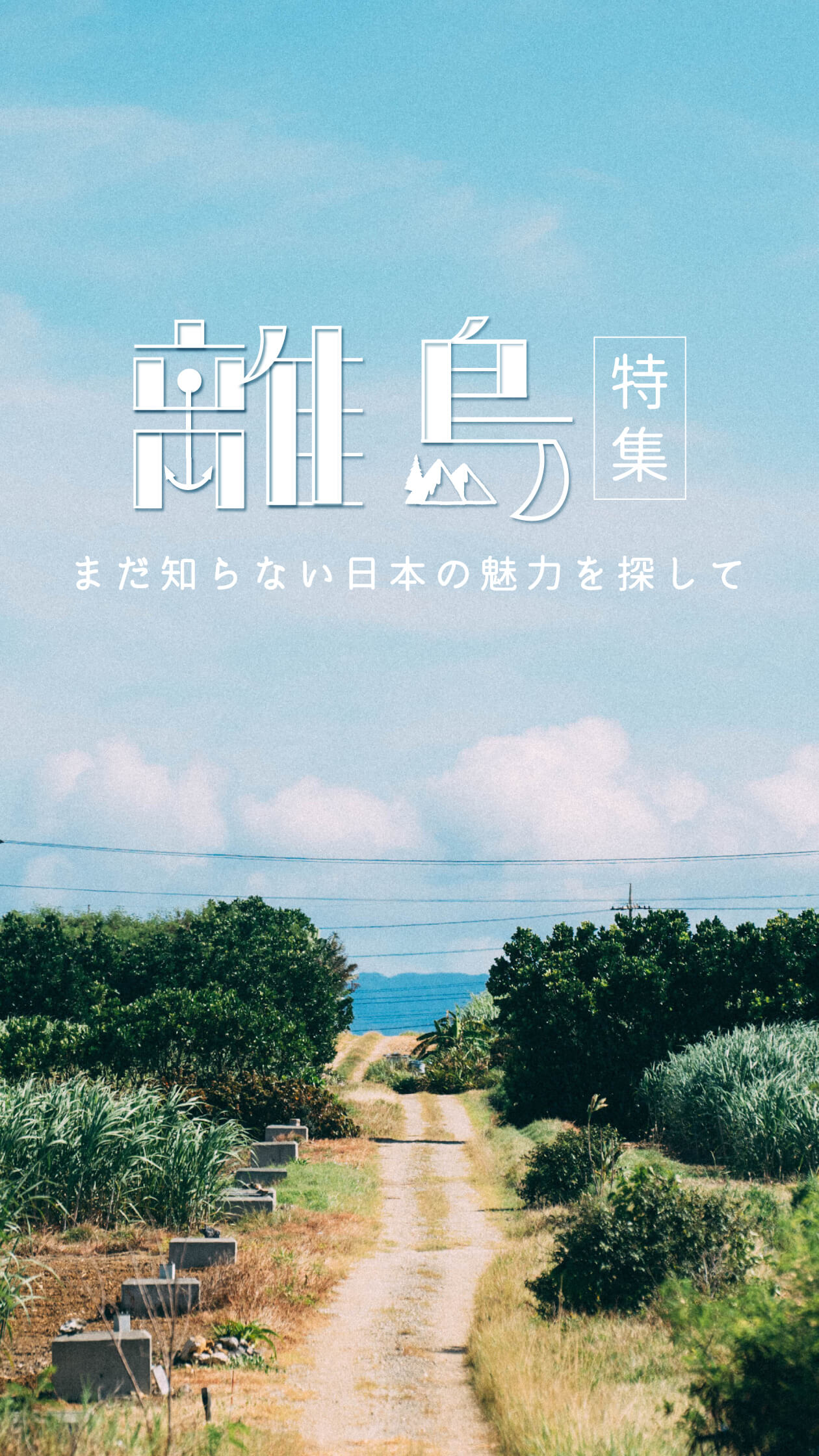

旅は「歩くこと」から始まる

屈斜路湖に浮かぶ和琴半島散策路からの眺め

屈斜路湖に浮かぶ和琴半島散策路からの眺め

早朝。東の空がだんだんと白みはじめ、赤く色づいていく。

少し湿った空気の匂いが、ひんやりとして肌に心地よい。そんな中をリュックを背負って歩いていく。

農場では、牛たちがすでに活動を始めていて、私の姿を見かけると近づいてきたり、目の前をキタキツネが横切っていったり。明るくなった空の下、青々とした湖に木々の緑が映え、とても美しい絶景だった。

早朝4時半。白み始める東の空

早朝4時半。白み始める東の空

これは昨年10日間、北海道を一人旅したときのこと。

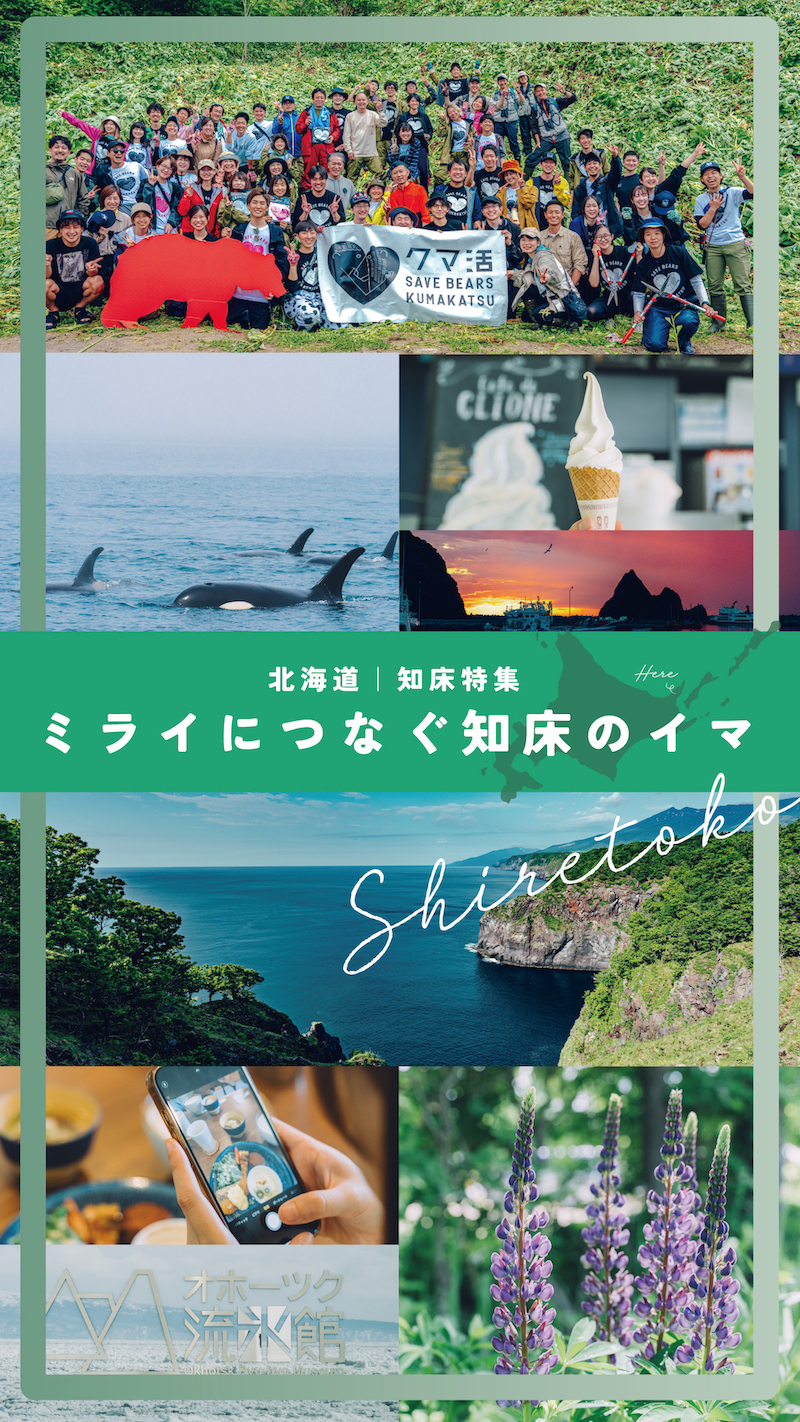

とにかく「北海道の大自然を感じたい」と北海道出身の人に聞いたところ、おすすめされたのが知床半島などがある道東だった。

摩周湖周辺を歩いてみたいと訪れ、歩いた体験は今でも鮮明に残っている。1日の総歩行距離は35km、歩いたその日に釧路まで出て、夜行バスで札幌まで帰ったのはいい思い出だ。

自分自身で歩いて訪れた場所を体感する旅は、まだまだ続けていきたい。

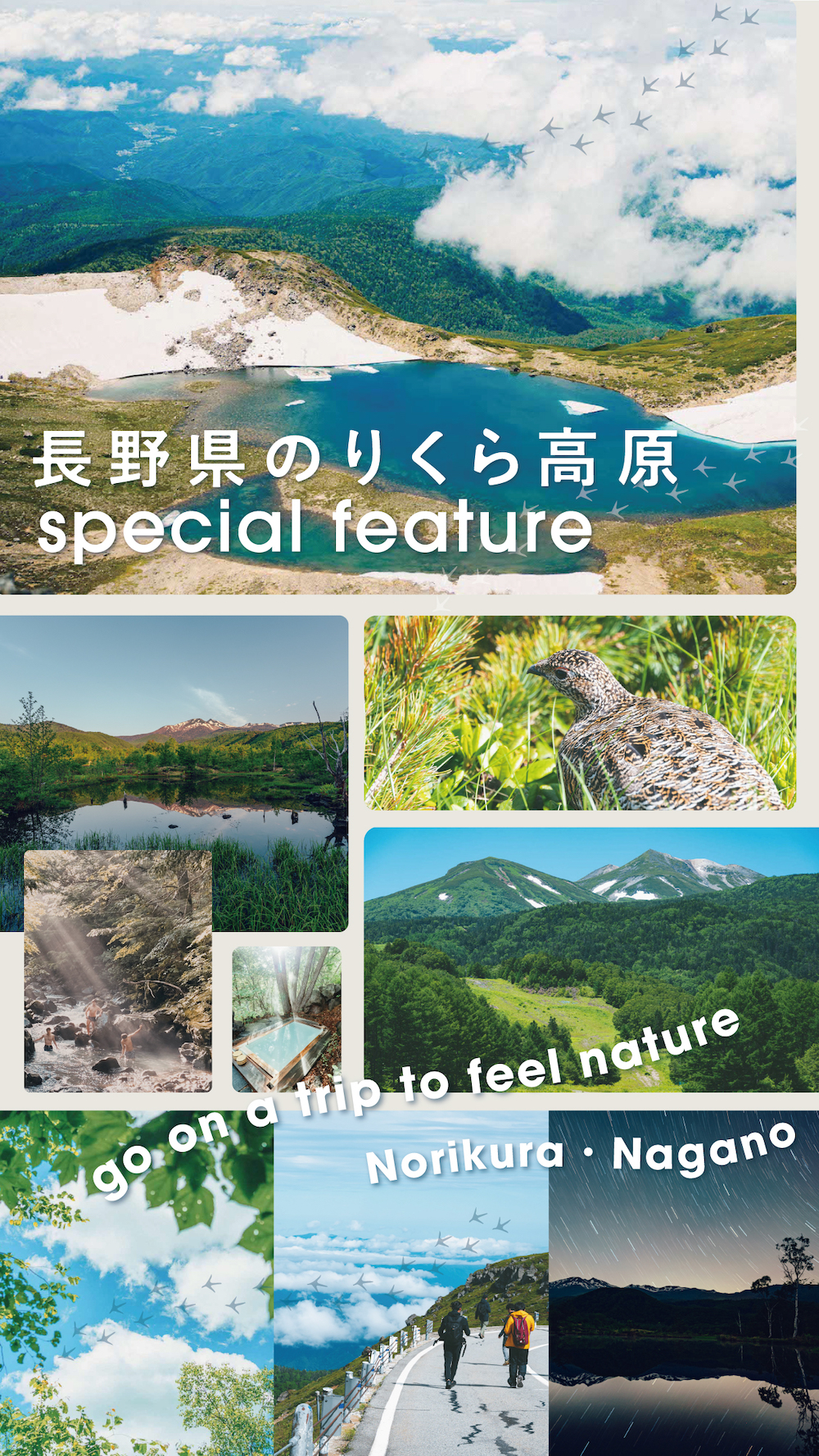

自然からつながる人の歴史、文化がテーマ

小豆島にある樹齢1600年のシンパク

小豆島にある樹齢1600年のシンパク

もともとは3,000m級の山々がある県出身。

人生の半分は東京、名古屋などの大都会で生活していたけれど、地元に戻ってきて感じたのは「自然のある場所で暮らしたい」という思いだった。

旅の行先を決めるときでも、自然をテーマにしていることが多い。人の手で1000年保たれている阿蘇の草原、日本最北の地で独自の進化をとげた植物たち、海に大小さまざまな島々が浮かぶ瀬戸内海の景色。

どれも今の時代は検索して写真で見ることはできるけれど、行ったからこそ体感できることはとても大きい。

阿蘇の草原と赤牛

阿蘇の草原と赤牛

自然の雄大さ、日ごとに違う景色の美しさは見ていて飽きない。

そして大自然の近くでは、必ず人の営みも見ることができる。

自然信仰から始まり、山奥に突現れる巨石群、樹齢数百年〜数千年の神社の木、100年以上前に建てられた歴史的建造物。今も変わらず見ることができるのは、その歴史や文化を残そうとしてきた人々の思いもあるのだろうなと、その場所で生きた人たち、生きている人たちを感じる。

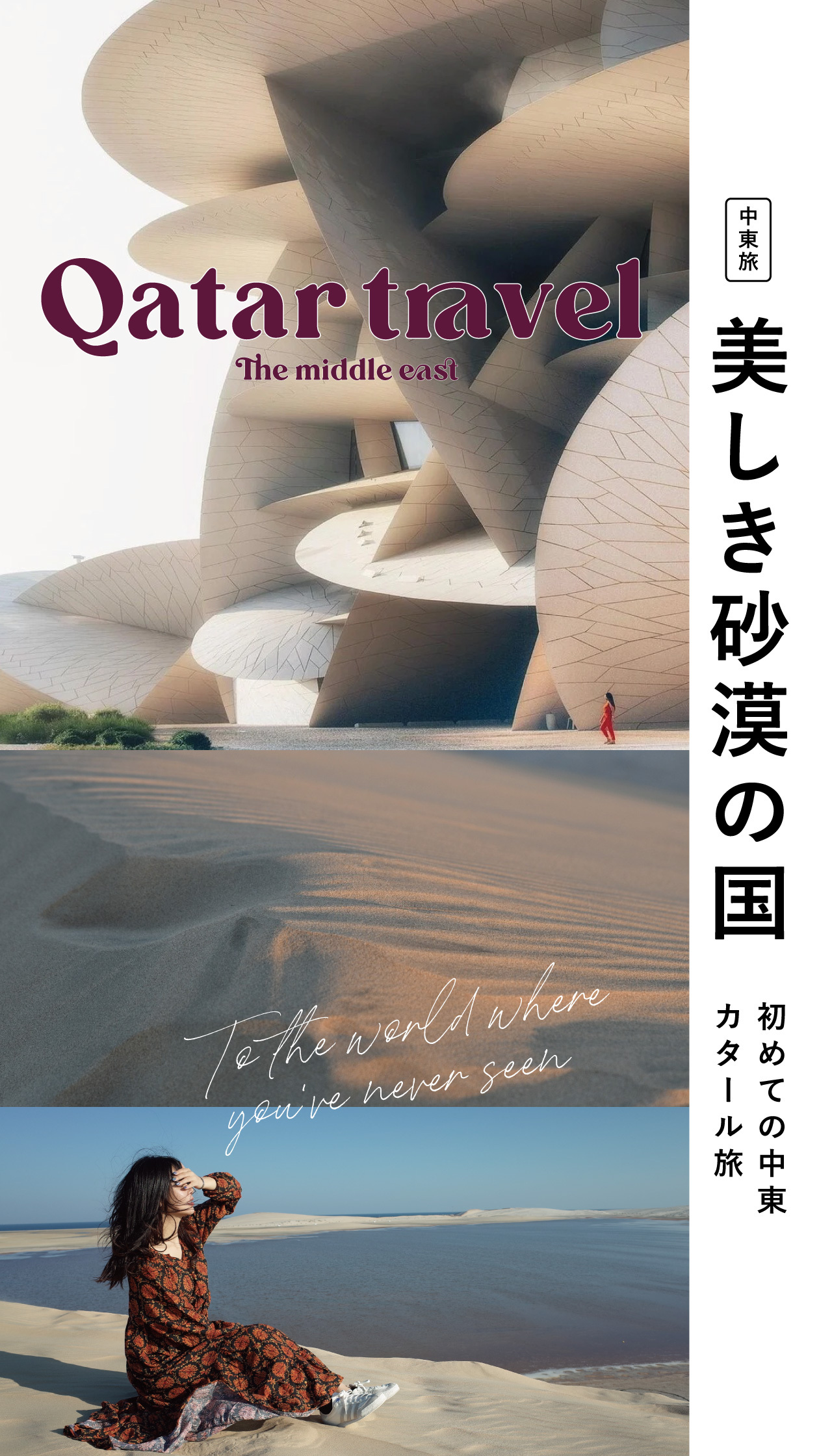

人との出会い、偶然から生まれる「次の目的地」

八幡浜市のみかん畑と漁港

八幡浜市のみかん畑と漁港

旅の醍醐味は、自分とは違う価値観、生き方をしている人に出会えることだ。

色んな人と関わる中で「この生き方素敵だな」とか「これはちょっと合わないな」とか、いつもは近すぎて見えない、日常では意識しない自分自身がよく見えるようになる。

また偶然の出会いが、次の行先を決めることもある。

それは「今この瞬間」を生きている感覚、満足感につながっていく。

実際に、礼文島で数か月間一緒に働いた人は、農業の収穫バイトで全国各地を転々としている人だった。

「そんな生き方があるのか!楽しそう。」と衝撃を受けていたら「今度はみかん収獲に行くけど興味ある?」と誘ってもらい、行ってみることに。

約2か月間、日の出とともに働き、晴れた日は毎日仕事をした日々は大変だったけれど、段々畑から見える港町の絶景は今でも忘れられない。

小豆島の重岩

小豆島の重岩

小豆島では、地元のおじいちゃんから聞いたおすすめスポットに行ってみたこともある。「重岩」という山頂に重なりあった大きな岩。自然のものか人工的なものなのか、解明されていない、不思議スポットだ。

写真で見るよりも巨大な岩に圧倒され、ひんやりと冷たい感触と共に、何百年も前から続く人々の営みを感じられた。

海外旅行では、ジョージアの宿で日本人の方と遭遇。趣味や興味が近く、短期間で距離が縮まった。ジョージア国内を一緒に旅行したり、帰国後も日本で再会したりと今もいい関係が続いている。

インドで登った「シヴァの丘」

インドで登った「シヴァの丘」

インドを訪れた際は、何度もその場所を気に入って訪れている方と出会いがあった。

「シヴァ神が祭られている丘に今度行くんだけど、一緒に行く?」と誘われ「そんな場所があるのか、面白そう!」と行ってみた。

日本とは違う、乾燥してやや赤茶けた岩や地面を歩くこと1時間。眼下に広がるマンゴー畑に、遠くには湖、山頂の祠はいつどうやって作ったのか不思議なくらい広々としていた。

足元の大きな一枚岩の上で寝転がって、ゆるやかで心地よい風に吹かれ、のんびりした時間が最高だった。

これからも、偶然の出会いを楽しみつつ、行きたいと思ったら柔軟に行けるマインド、時間の余裕を持った旅をしたい。

言語で変わる身体

植栽が美しいシンガポールのチャンギ空港

植栽が美しいシンガポールのチャンギ空港

旅の中で好きな時間のひとつが、移動中の待ち時間。空港や駅で人々を眺めていると、同じアジア圏でも歩き方や姿勢が驚くほど違う。

母と一緒に訪れたシンガポールの空港では「この人はどこの国の人か?」当てるクイズをしていた。感覚的なことなので、表現が難しいけれど、日本人のビジネスマンはやや猫背で身体の重心が低い人が多い印象。

これは、普段使う言語の違いも大きいのではないかと考えている。

北京大興国際空港の一角にある図書館

北京大興国際空港の一角にある図書館

中国語が話せる母は、日本語だとシャイな性格だけど、中国語なら大胆になれる感覚があるらしい。その違いは、中国語は「姿勢が良くないと喋れない言語」だからではないかと言っていた。

楽器で例えるなら、中国語はラッパ、日本語はクラリネットのイメージだ。ラッパはしっかり息を吹き込まないと音が出ない、意味が伝わらないけれど、クラリネットは小さな音も出せる、小声でも意味が伝わる楽器という違いである。

言語が歴史や文化をつくっていくように、言語は身体のしぐさ、使い方までも変わるものだと感じた。

人生初の16時間待ちをした、ローマのレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港

人生初の16時間待ちをした、ローマのレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港

私は英語が苦手で喋れないのですが、基本的な感情は相手の声のトーンや身体の動きでなんとなくわかる。あとは文明の利器を使って乗り切ってきた。言葉そのものより「体感」を通して人とつながれることを、旅の中で実感している。

でも、旅をすることで、違う言語が持つ身体感覚を味わいたいと思うようになった。

日本語には訳せない表現があるように、英語や他の言語だからこそ感じられる世界もある。

言葉と文化が互いに影響し合うことを、もっと知ってみたい。そんな思いを胸に、TABIPPO CARAVAN参加の経験を通して、英語や文化に触れる機会を広げていきたい。

これからの旅へ

旅とは、私にとって「いまここに生きている」と実感するためのもの。

五感で感じ、身体で味わい、心で受け取った体験が、また次の旅へと私を連れ出してくれる。

これからも、そよぐ風の匂いを身体で感じて、人との出会いに心を開き、言葉が運んでくれる新しい世界に飛び込んでいきたい。私の旅はまだまだ続いていく。

All photos by KuonKanayama